2025年12月29日

谷住肚脹好辛苦?寶寶便便不暢知多啲

寶寶排便困難怎麼辦? 什麼是寶寶肚脹? 寶寶排便困難解決方法? 寶寶沒有大便?

以上的問題是不是經常從父母口中聽到? 寶寶的腸胃健康從來都是爸媽最關注的事情。爸媽總希望寶寶日日有便便,不會肚仔谷谷。但爸媽又對寶寶排便困難的常見情況、肚脹知幾多?到底什麼情況下才會有寶寶便便不暢?留意到寶寶的排便頻率比平時少嗎?還有哪些是寶寶排便困難的表現?

谷住肚脹好辛苦?

解構寶寶肚脹便便不暢成因

爸媽常會遇到不同的照顧問題,像寶寶肚脹便便不暢就是其中一個常見「難題」令爸媽苦惱擔心。其實寶寶肚脹便便不暢成因可以有很多,有些純屬正常現象,所以看到寶寶肚脹時爸媽不必太緊張,但若出現特殊情況,就要諮詢醫生意見,這次就為大家詳解寶寶肚脹問題,並教爸媽們觀察及分析寶寶便便,及早洞察問題!

要知道有沒有寶寶便便不暢問題?先觀察寶寶肚脹情況

一般來說,寶寶肚脹是偶爾會發生的正常情況,因為寶寶在飲奶或哭鬧時有機會吞入空氣,空氣停滯在消化道中就會引起寶寶肚脹,所以通常在餵奶後需要為寶寶掃風,令空氣可以嗝氣排出,防止寶寶肚脹。另外,爸媽們要小心像是豆類、椰菜花、西蘭花這些可能引致胃氣的食物,這些都是可能影響寶寶排便的飲食相關因素。還有沖奶時若過分搖晃奶樽也會令奶中混入更多氣泡,都是有機會有肚風令寶寶肚脹。 要注意的是,寶寶肚脹之外如果還出現嘔吐、食慾欠佳、心情煩躁等情況,而且寶寶一星期排便次數少於三次、在排便時看起來很辛苦或有痛楚,爸媽就必須多加留意了,因為這樣的寶寶肚脹可能是寶寶便便不暢!

學懂寶寶便便分類 寶寶肚脹不可怕

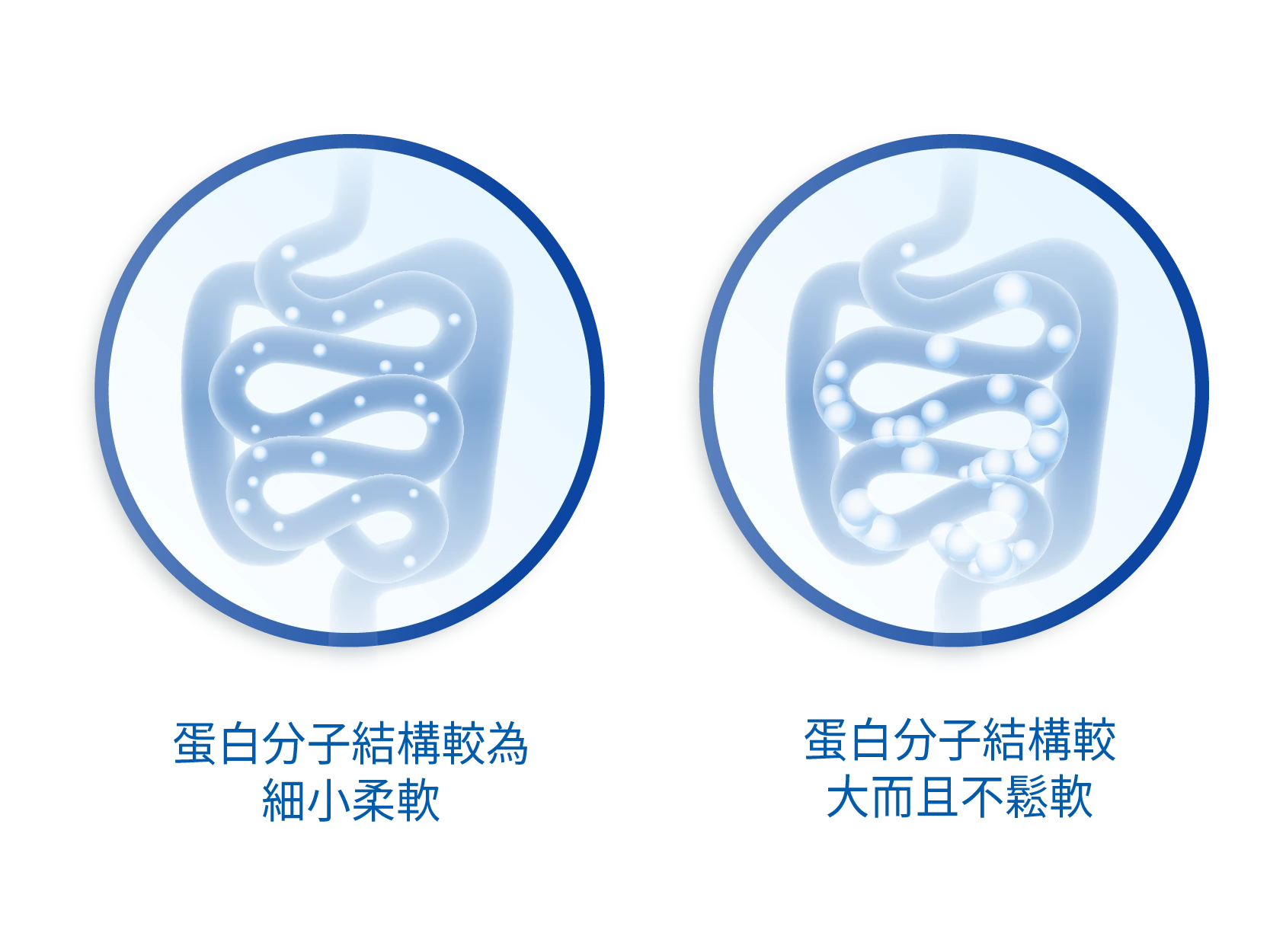

發現寶寶肚脹,爸媽可以從「布里斯托大便分類法」,簡單看出是否出現寶寶便便不暢。寶寶便便不暢問題多數大便乾硬呈塊狀,這些大便可能源於食物中較大的蛋白質分子或聚合的結構強韌,如果未能完全消化,有機會令寶寶不易排出,造成寶寶便便不暢。而寶寶便便不暢分成缺水性、食物性、習慣性及腸道性四大類,爸媽可以透過觀察寶寶行為及情況判斷。

按摩配合飲食KO寶寶肚脹便便不暢情況

不想寶寶肚脹脹唔舒服,爸媽可以幾方面著手,解決寶寶肚脹便便不暢。首先,可以多餵寶寶喝水,保持腸道水分,並軟化便便; 要改善寶寶肚脹,可選擇容易被消化和吸收的食物,如蛋白質分子較為細小及結構鬆散的食物,並在適當時攝取益生纖維,改善腸道蠕動,這樣就能改善寶寶便便不暢。而平日爸媽亦可輕輕按摩寶寶肚子,幫助消除寶寶肚脹。這種以按摩來解決寶寶便便不暢的方法是非常自然且有效。

以上僅為建議,如對寶寶肚脹有任何問題,請諮詢兒科醫生。

寶寶便便不暢知多啲

即看以下簡單指南,助你先了解有關寶寶便便不暢的知識和原因,加上日常生活習慣及飲食習慣貼士,一起找出促進孩子腸胃健康及良好消化。寶寶不再肚脹,便便不暢從此輕鬆緩解,自然健康成長!

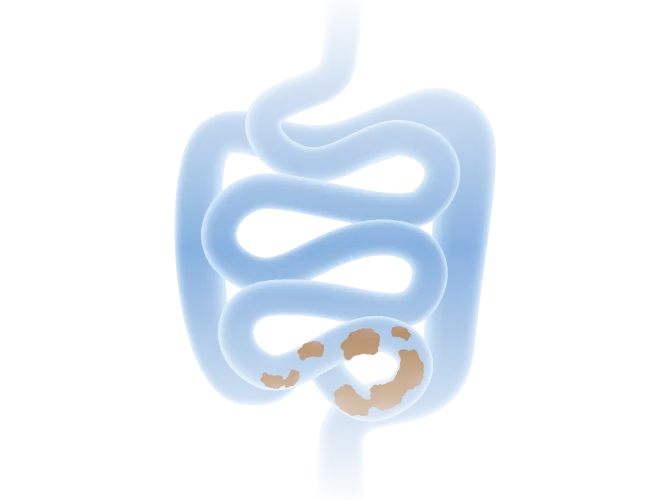

當食物經胃部消化後,小腸會繼續吸收食物中的營養;到大腸時,殘餘物會由有點稀爛的狀態變成稍硬,以蠕動的方式運送到乙結腸過程中大腸會吸收殘餘物的水分,直至排出某程度。這是寶寶的正常排便過程,然而如果腸道蠕動減慢或飲食不當,可能會出現寶寶便便不暢。

人體的腸道若要保持良好的狀態,腸內便需益菌來維持腸內平衡。假如大便滯留在腸道會影響腸內的細菌叢,益菌會減少,壞菌會增加。此時寶寶會排出惡臭、帶灰的綠色黏便,或出現寶寶便便不暢。

此外,如果食物中的蛋白質分子較大和含有强韌的結構,而寶寶的腸胃發展未成熟的話,則難以吸收和消化,影響大便的形成及質量,增加寶寶便便不暢的機會。因此,分子較細小柔軟及排列鬆散的蛋白質,較易被寶寶腸胃消化及吸收,自然就減少便便不暢的機會。

而每個小孩的排便習性與頻繁度都不同,我們不能一下子就確認寶寶有沒有便便不暢問題。以下是一些助你分辨出便便不暢成因的方法!

1. 觀察有沒有各種寶寶便便不暢情況

家長大致可從以下的生活細節中判斷寶寶是否有便便不暢:

- 寶寶出現肚脹、嘔吐或食慾欠佳,心情煩躁。

- 一星期排便少於三次

- 排便困難或表現痛楚

- 在寶寶便便時,不妨留意便便是否存在以下情況:

排出異常地硬或塊狀的大便

肛門感受到痛楚及/或排出帶血的便便

2.以布里斯托大便分類法,一招分辨寶寶的大便

你亦可根據以下的圖文指南,透過觀察寶寶的便便來判斷他/她是否有便便不暢。容易排出的正常便便看起來應該會像4至6號型。1至3號型則是難以排出並有可能造成痛楚的硬塊狀便便。

1號型

便便呈果仁狀的硬粒

2號型

便便呈香腸狀或塊狀

3號型

便便呈香腸狀但表面有裂痕

4號型

便便呈香腸狀或蛇狀,軟身,表面光滑

5號型

便便斷口整齊的軟身塊狀

6號型

便便糊狀或斷口不齊的鬆軟小塊

7號型

便便水狀,無固體塊狀,或是完全液體狀

從便便特徵找出便秘種類

寶寶便便不暢成因的種類可以有很多,很難確定是否只屬於其中一種。一般而言,寶寶便便不暢大致可分為以下4大類,家長可以先參考以下特徵,再對症下藥:

1. 缺水性:

寶寶常有缺水性便便不暢的問題,原因是他們胃部細小,吃奶次數較頻繁,奶也是他們的主要水分來源之一;如果吃奶或者飲水不夠,會造成缺水,引致排便困難或乾硬硬塊狀的便便。

2. 食物性:

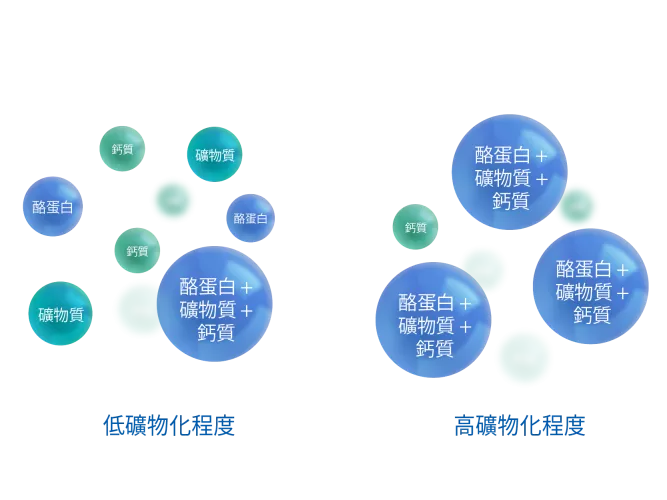

飲食習慣改變、食量太少、食物中的纖維不足、蛋白質分子較大和過多,都會阻礙消化及腸道蠕動,造成硬塊狀便便或便便不暢。尤其對於寶寶,乳類蛋白是關鍵的營養,當中的酪蛋白能幫助礦物質及鈣質的吸收,是促進寶寶成長及發展的重要元素。但當酪蛋白與礦物質或鈣質結合後,會出現酪蛋白礦物化現象,酪蛋白結構從而變得緊密。因此高礦物化程度的酪蛋白,對於腸胃幼嫩的寶寶會較難消化,容易令寶寶肚脹或便便不暢;而低礦物化程度的酪蛋白形成的結構較鬆軟,亦易於讓寶寶消化。消化好,便便自然好。

3. 習慣性:

剛開始是由於水分不足或飲食不均衡而引致便便不暢,但如果任由情況持續也沒有採取適當的應對方法,會令便便不暢慢慢變成習慣。另外,有過便便不暢經驗的寶寶會抗拒大便,認為便便是一件不舒適或疼痛的事,於是強忍便意,抑制排便,形成惡性循環。

4. 腸道性:

有些寶寶在體質上較易便便不暢,即使在水分、膳食、生活習慣等作出改善依然無法解決寶寶便便不暢,或寶寶肚脹、嘔吐、不肯喝奶等腸道不適情況常常發生,這有可能是寶寶腸道不適,應帶同寶寶諮詢醫生意見和檢查。

解決寶寶便便不暢問題

好消息是,大多數寶寶便便不暢的常見情況如肚脹或難以排便都可以輕鬆找到緩解方法。其中可能原因包括飲食不當。不妨參考以下四大方法,培養健康生活習慣,保持腸道健康及良好消化能力,自然不再受便便不暢問題困擾!

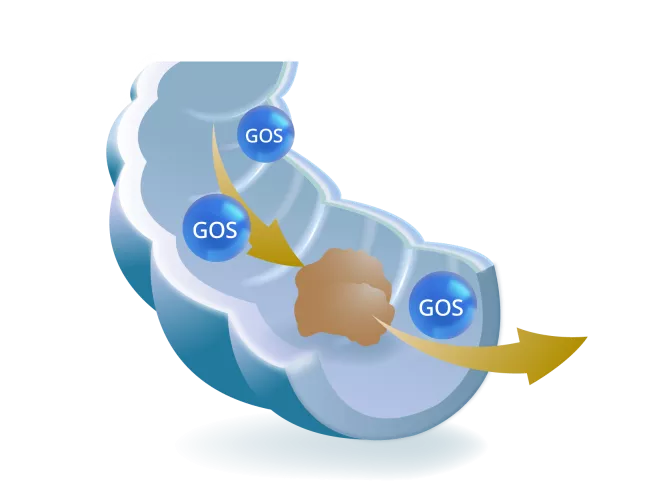

1. 讓寶寶多攝取益生纖維,這是寶寶便便不暢的飲食相關因素的重要策略之一。益生纖維可以改善腸道蠕動,促進排便順暢。此外,益生纖維對寶寶的消化系統有益,有助於減輕寶寶便便不暢。

2. 定時餵寶寶喝水,保持體內水分充足,奶也是寶寶的主要水分來源之一,應確保定時進食,可有助改善腸胃蠕動。

3. 寶寶的膳食挑選可幫助消化、易吸收食物。

註: 如果食物中的蛋白質的分子較為細小及結構鬆散的話,會更容易被胃蛋白酶消化分解,即表示更容易在寶寶胃內消化,便便自然更柔軟,排便更輕鬆

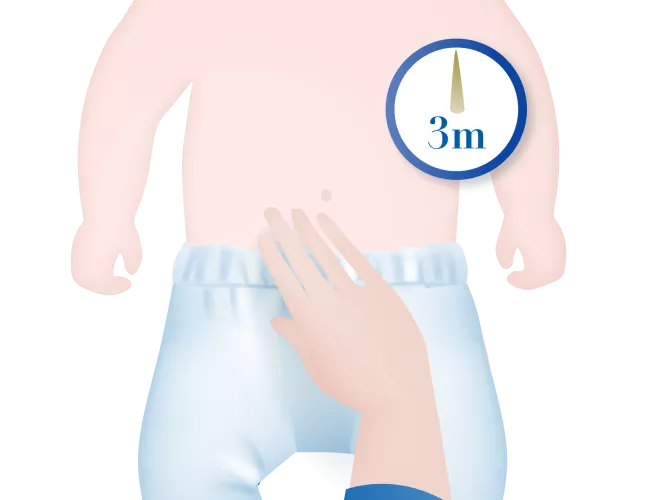

4. 親子按摩是一種自然療法。用三隻指尖在寶寶肚臍左側下方輕輕按壓,直到感覺到緊實為止,然後持續地輕輕按壓該位置三分鐘。這可以增加寶寶的腸胃蠕動,有助於排便。

特別提示:

如果你的孩子便便不暢持續不見改善,或者有以下任何情況,請務必諮詢兒科醫生的建議:

體重下降

進食時感困難

經常嘔吐

資訊由營心營養顧問創辦人註冊營養師詹兆洲審核。

這篇文章對您有幫助嗎?

你可能感興趣

同意並關閉